新選組というと、幕末の時代に活躍した特別な存在であることが思い浮かぶかもしれません。

その中で、新選組の規律と統制を保つための核心部分を成す「局中法度」について、多くの人が一度は耳にしたことがあるでしょう。

この記事では、新選組の鬼副長とも称された土方歳三が考案したとされる「局中法度」、その真実に迫ります。

一般的に知られている五条から成る局中法度が実際にはどのような背景を持ち、どのように形成されたのか、そして現在に至るまでの誤解や新発見について詳しく掘り下げていきます。

「局中法度」についての一般的な理解を再考し、新選組に対する新たな視点を提供することを目指します。

新選組や幕末史に興味がある方、特に「局中法度」についての真実を知りたいと思っている方へ、この記事が新たな知見を提供することを願っています。

- 局中法度の起源と子母澤寛によって初めて紹介された背景

- 永倉新八の証言に基づく局中法度の実際の内容とその違い

- 局中法度が子母澤寛によりアレンジされたものであった事

- 実際には隊規が四条であり現在では最も有力な見解である

新選組の全五カ条からなる隊規「局中法度」の真実

- 一般的に知られる鉄の規律

- 「局中法度書」自体の記録が残っていない

- 永倉新八の証言がベースとなっている

- 子母澤寛によるアレンジ

- 実際は四カ条だった

- 永倉新八|本人による証言

一般的に知られる鉄の規律

不逞の輩が多く集まる新選組を統率するために、新選組の鬼副長・土方歳三が考案したとされる”鉄の規律”。

全五ヶ条からなる「局中法度」は有名なので、新選組が好きではない方でも何となく一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

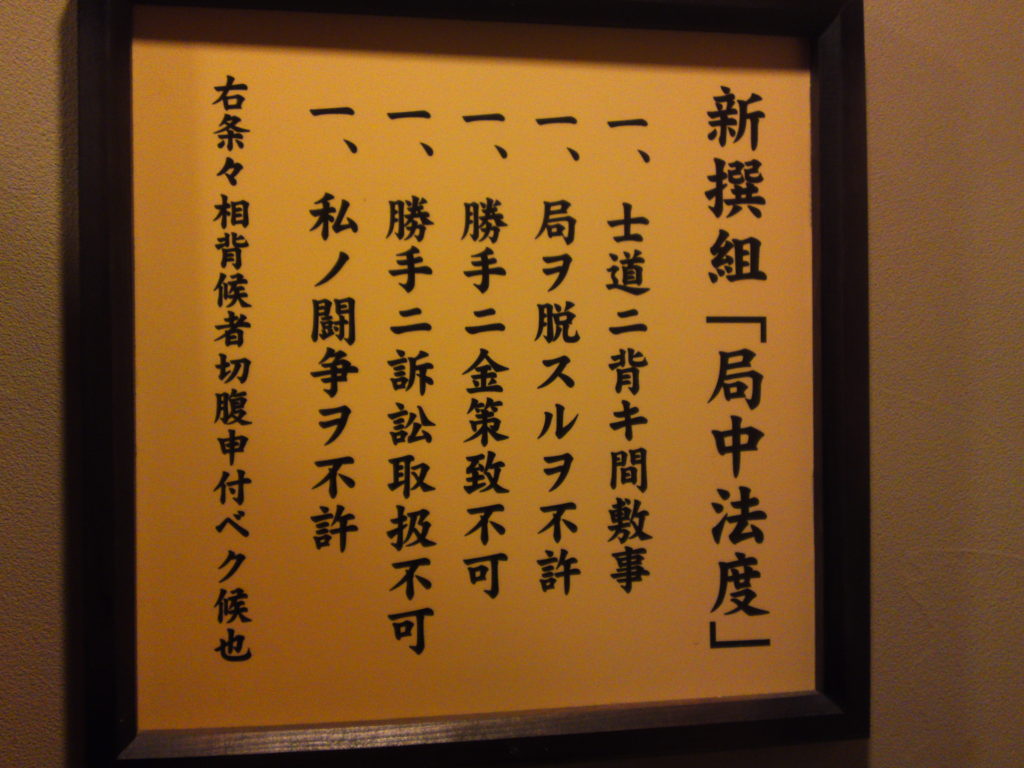

| 一、士道二背キ間敷事 一、局ヲ脱スルヲ不許 一、勝手二金策致不可 一、勝手二訴訟取扱不可 一、勝手二私ノ闘争ヲ不許右条々相背候者切腹申付ベク候也 |

この五ヶ条からなる局中法度がもっとも広く知られていますが、近年このような隊規は実際には無かった事がわかっています。

正しくは無かったのではなく、”ちょっと違う”のです。

「局中法度書」自体の記録が残っていない

まず五ヶ条の文面を含めて、局中法度書と言う名称自体の記録は一切残っていません。

では、この局中法度書はどこから出てきたかと言うと、1928年(昭和3年)に子母澤寛が出した「新選組始末記」が最初になります。

「局中法度は子母澤寛の創作なのでは?」

との声もありましたが、全くのデタラメかと言うとそうでもないのです。

永倉新八の証言がベースとなっている

子母澤寛が公表した局中法度書は、新選組二番隊組長・永倉新八が書き残した「新選組奮戦記」に書かれた「禁令」がベースとなっています。

| 「第一士道に背くこと、第二局を脱すること、第三勝手に金策を致すこと、第四勝手に訴訟を取り扱うこと、四箇条を背くときは切腹を申し付くること」 |

以上の一文が新選組奮戦記に記してあり、永倉新八はこの隊規の事を「禁令」であるとしています。

子母澤寛によるアレンジ

子母澤寛はこの永倉新八の禁令を元に、箇条書きにしたり、実際に有ったかのように当時の文言にアレンジしたりして公表したのが「局中法度書」というわけです。

局中法度書の名称も記録として残ってはいないと前述したように、永倉新八の新選組奮戦記を始め、一切の記録にこの名称は出てきません。

実は新選組が定めた軍規に「軍中法度」というものがあります。

子母澤寛は、この軍中法度から局中法度を生み出したのです。

実際は四カ条だった

気づいた方もいらっしゃると思いますが、子母澤寛の局中法度書は全五ヶ条ですが、永倉新八の禁令には全四ヶ条しか記されていません。

局中法度書にある最後の一カ条「一、勝手二私ノ闘争ヲ不許」

これも子母澤寛が付け加えたものである事がわかっています。

この一カ条も軍中法度に記されている言葉がベースとされており、軍中法度の中には以下の一文があります。

「私の遺恨これあり候えども、陣中において宣(喧)嘩口論仕るまじき事」

子母澤寛はこの一文を元に、隊規の最後に「私闘禁止」の項目を付け加えたのです。

永倉新八|本人による証言

最後に、1915年(大正4年)に永倉新八は「小樽新聞」の取材を受けています。

この際に記者からの取材に対して、永倉新八は”隊規は四ヶ条だった”と語っています。

五ヶ条目の「一、勝手二私ノ闘争ヲ不許」は含まれていなかったのです。

新選組隊士であった永倉新八の証言であることから、隊規は四ヶ条であったとされるのが、現在では最も有力とされています。

結び:新選組の局中法度は五ヶ条ではなく四ヶ条だった

本稿の要点をまとめます。

- 局中法度は新選組の統率のため土方歳三が考案したとされる鉄の規律

- 正式名称は「局中法度書」

- 知られている全五条の局中法度は近年、実際には存在しなかったことがわかる

- 初出は1928年、子母澤寛の「新選組始末記」

- 基となったのは永倉新八の「新選組奮戦記」に記された禁令

- 子母澤寛は永倉新八の記述をアレンジして局中法度書として公表

- 元々は新選組の軍規「軍中法度」から発展

- 永倉新八の記述には四条のみ、五条目は子母澤寛が追加

- 「私闘禁止」は軍中法度の記述がベース

- 永倉新八は1915年の取材で隊規は四条だったと証言