毎年12月になると、元禄時代に活躍した赤穂浪士が注目されます。彼らは主君・浅野内匠頭の仇、吉良上野介を討つために討ち入りを行いました。

この話は後に「忠臣蔵」として歌舞伎や映画で数多く取り上げられています。しかし、赤穂浪士の影響は歌舞伎だけでなく、幕末に活躍した新選組にも及んでいます。

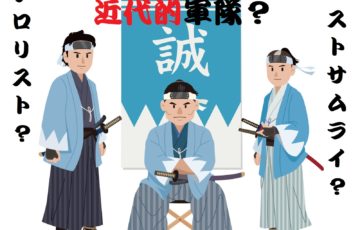

赤穂浪士と新選組の隊服:だんだら羽織の理由

赤穂浪士が着用した特徴的な羽織は、黒地に白い山形模様が施されていました。一方で、新選組の制服も、地色は浅葱色(薄い青色)であるものの、山形模様は赤穂浪士と同じです。

この共通点には何か意味があるのでしょうか。

新選組隊士・永倉新八が語ったところによれば、新選組の制服は赤穂浪士の装束を参考に作られたとされています。

これは新選組が赤穂浪士の忠義と勇気に感銘を受け、自らもそのような武士でありたいと願っていたからです。

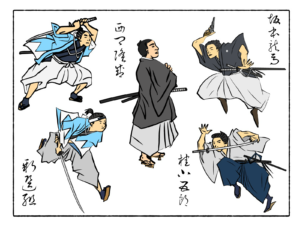

新選組局長・近藤勇の赤穂浪士への憧れ

新選組の初代局長・近藤勇は、赤穂浪士に深い敬意を抱いていました。

特に、大石内蔵助という赤穂浪士のリーダーに対する憧れは強く、その証拠として、近藤が大石内蔵助の甲冑を贈られた際の喜びようが手紙に記されています。

制服の変遷とその背景

新選組が赤穂浪士の装束を参考にしたものの、実際にはその制服は最初の1~2年しか着用されず、その後は廃止されてしまいました。

一説によれば、これは初代局長・芹沢鴨が赤穂浪士に憧れて制服を作成したが、芹沢の死後に制服が廃止されたとも言われています。

結論:赤穂浪士と新選組の共通点

赤穂浪士と新選組は、時代や背景が異なるものの、武士道において共通の価値観を持っていました。赤穂浪士は「武士の鑑」と称され、新選組もまた、その精神を受け継ぎたいと願っていました。

このように、武士道の精神は時代を超えて多くの武士に影響を与えており、その遺産は今も私たちに多くの教訓を提供しています。

以上が、赤穂浪士と新選組の隊服が”だんだら羽織”となっている理由でした。武士道の精神がどのように時代や人々に影響を与えたのかを考察する上で、この二つの組織は非常に興味深い事例と言えるでしょう。