新選組の原点:新徳寺との歴史的繋がり

新選組といえば、日本史において重要な役割を果たした特別な組織です。その誕生に深く関わる場所として、京都市中京区壬生にある新徳寺があります。

この寺院は、壬生寺の東側に位置する臨済宗の寺で、新選組の歴史において重要な場所とされています。

幕末の浪士組と新徳寺

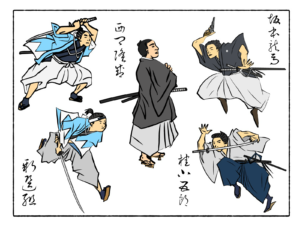

文久3年(1863年)3月、14代将軍徳川家茂の上洛に伴い、幕府は浪士を募集しました。総勢234人の浪士が江戸から京都に赴き、壬生に宿舎を設けました。

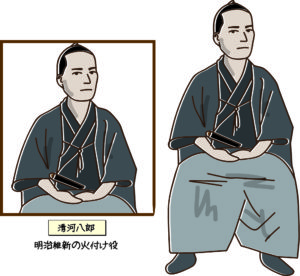

そのリーダーである清河八郎が新徳寺に滞在したのです。清河はこの寺で壮大な演説を行い、尊王攘夷の思想を強く訴えました。

清河八郎の意外な演説

清河が行った演説は、当時の浪士組にとっては予想外の内容でした。尊王攘夷の思想は、浪士組の目的とは逆であり、この演説によって新選組の結成へと繋がったとされています。

新徳寺の歴史的建造物

新徳寺の本堂は、嘉永元年(1848年)に建てられたもので、当時の状態まま保存されています。本堂には准胝観音菩薩像が安置されており、燭台も当時のものが使用されています。

知る人ぞ知る場所

新徳寺は一般には公開されていないため、歴史好きの「知る人ぞ知る」場所となっています。しかし、その歴史的価値は非常に高く、新選組や幕末の研究には欠かせない場所なのです。

新選組の原点新徳寺:まとめ

新選組の歴史において、新徳寺は重要な役割を果たしています。清河八郎の演説から新選組の結成、そしてその後の歴史に至るまで、新徳寺は多くの出来事が繰り広げられた場所なのです。